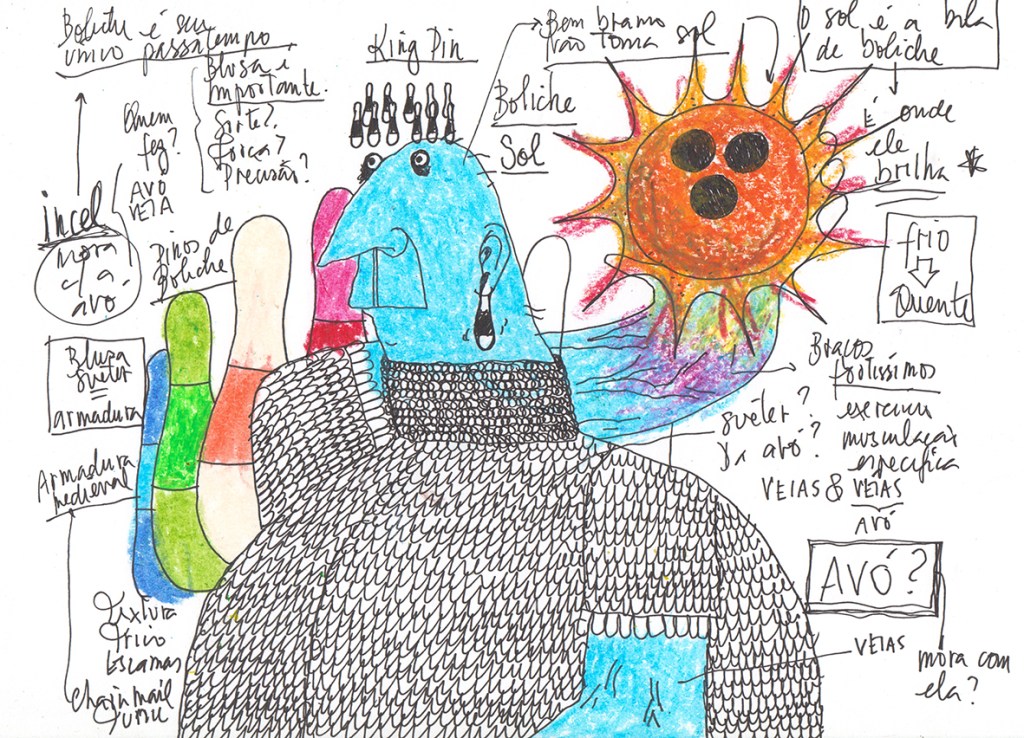

Bo Ling apreciava as lâmpadas frias e brancas da pista de boliche, a pista número nove que levava o seu nome quase na bandeja de aperitivos, uma gordura sempre, um álcool, especialmente a calabresa bem tostada no limão e cebolas, e cerveja claro e sempre, do barril bem gelado que era todo cuidado por um senhor chinês, o gerente do Bowling Bowl Rice and Beer. Apesar de sobrenome de Bo parecer chinês, Bo não tinha nenhum parentesco com a gerência. Era um laço de afeto. Era um sujeito pesado, o Bo. Muito articulado contudo, não na voz mas nos braços, na articulação dos cotovelos e dos ombros, que são basicamente as únicas coisas que você precisa pra arremessar mais ou menos a bola em direção aos pinos, especialmente quando você não liga pra mais nada e nenhum campeonato, porque Bo Ling era contra tudo e todos. Ele não era um profissional. Bo havia desde sempre sido um amador. A profissão de amador, muito adequada ao silêncio, aos planejamentos sem vínculos no computador, e a ausência das testemunhas de carne e osso que trazem o espírito e as emoções, ambas mortas todas as noites junto com os spares e eventualmente os strikes das noites mais afiadas. Bo e sua avó, uma senhora magérrima cuja avó tinha nascido pra perto de Marrakech, ambos viviam em situação de mutualismo. Bo acordava, comia e dormia no segundo andar do sobrado da avó, e em contrapartida Bo trazia do mercadinho a comida da avó, que era rala e pobre, e Bo lhe dava banhos todos os dias, e beijava a face da avó que lhe dizia Pequeno Bo, o que eu faria sem você, meu amor. O dinheiro era curto, todo gasto em equipamentos e hardwares e atualizações de softwares, monitores gigantescos e ar-condicionado, além claro da mensalidade do Bowling Bowl, as calabresas, o barril, as gorjetas, a reserva da número nove sem ranhuras ou depressões, as tríades sagradas daquela vida que era má em sua essência. Má?

Entre o sobrado da avó e a pista de boliche havia uns oitocentos metros, o mercadinho no meio, então nos dias que não eram de inverno Bo olhava o Sol, deixava o quente molhar a pele bem branca, não pensava coisas demais, ainda que fosse uma sensação agradável. Bo olhava os cachorros velhos dos terrenos baldios, que vinham em sua direção muito alegres, a mão de Bo sempre com um resto de gordura que os bichos lambiam, um resto de osso. Parecia haver naqueles poucos minutos do dia uma linha direta entre Bo e aquele astro gigantesco solar que era uma bola de fogo espacial, e imaginar essa linha com milhões e milhões de quilômetros avançando sobre o éter, e aquele rosto branco sentindo um último prazer, e os oitocentos metros que separavam, agora duzentos, Bo da cadeira de fibra vermelha por onde saíam as bolas de boliche que ele segurava, ela fria e pesada e morta.

Haviam jogado tinta no sobrado inteiro, e havia pixações que, por sorte, a pobre avó não reparava, já cega e meio mumificada. O chinês, por sorte, não entendia as leis do país. Sua religião era o trabalho e o bebê, a comida do bebê, e o Western Union, a mulher, a mãe, o pai, a família. Bo jogava boliche sempre sozinho, então de certa forma nunca ganhava ou perdia. Bo se acostumava à vida morna. Se deixava levar, já muito em paz com a morte. Já muito desistido, já muito irrelevante, já com a paz dos odiados e dos esquecidos. A dor, do tamanho do sol, também era há muito tempo morta. O grande corpo, em sua sabedoria, se anestesiava, se adaptava. Os cachorrinhos lambiam suas mãos, e ele comia a gordura das calabresas bebendo a cerveja como um limpa-trilhos, esperando que se entupisse logo algo e enfim a paz, e a paz da avó principalmente, quem ele ainda não havia tido coragem de sufocar. O chinês dizia Cliente bom, cliente fiel, naquele clichês dos que imigraram há pouco, e parecia haver entre os dois uma estranha amizade. Bo olhava o bebê do chinês, que ficava na mão de uma moça bem nova, que ele conhecia da rua debaixo, com quem ele tinha crescido junto, e tinha jogado aquele taco de rua, ainda que por certo ela jamais se lembrasse de algo assim, naquele ser que era a sombra da pista, muito sem graça e júbilo.

O inverno chegava, e as espumas e vapores subiam, a cidade ficava cinza, e Bo vinha ao boliche com o suéter da avó, de lã colorida e quente, que Bo vestia imaginando uma armadura de correntes medievais, o cheiro do ferro, a assadura das axilas. Se via mesmo diante dos grandes castelos, educado com a coragem dos pequenos príncipes, tomando dos sultões marroquinos o direito do território, sob o azeite quente, a violência dos aríetes, e a saudade de um tempo onde o sangue era honesto e bom, e as armas eram gloriosas e quase vivas. A pele fria de Bo, saudosa em essência, absorvia o inverno, aquela atmosfera elegante e distante que pra ele era tão íntima em sonhos. A bola de boliche brilhava como fogo em sua mão, e Bo corria pela pista com um alazão no meio das pernas, castrado dos prazeres, esmagando os povos no meio dos cascos, e espada no alto decepando cabeças, e havia sim algo em seu peito que não morria, mas crescia, crescia e crescia, como mesmo um grande astro novo pronto a engolir todo o redor.

A avó morreu no verão seguinte, Bo também. O chinês teve outro bebê com a moça nova. O dinheiro do Western Union parou de chegar. Esposa, mãe, pai, do outro lado da terra que continuou a girar, mudaram-se para um apartamento pra lá do rio que era uma pequena gaveta quase.

Deixe um comentário